孔子说“己所不欲,勿施于人”,为什么在春秋时期行不通?

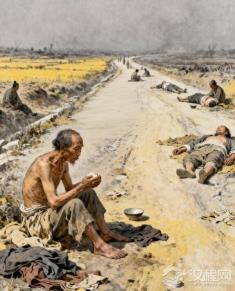

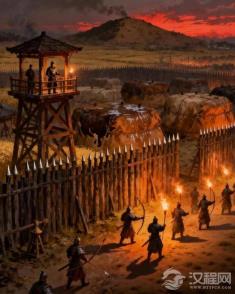

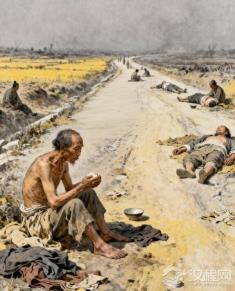

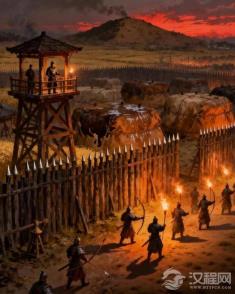

凛冽北风中,陈国破败城池的断壁残垣边,几名衣衫褴褛的农人蜷缩在灰烬中取暖。远处郑国军队的兵戈寒光刺破黎明的雾气。“昨天是蔡人占据,前日是楚人,明天呢?”一个白发苍苍的老者麻木地看着泥土中半掩的童尸,尸体腰上挂着一块断裂的“礼”字佩玉——这本是儒家修身教义的美好象征。此刻却显得荒诞而绝望。生存如狂风暴浪中的一叶扁舟,随时可能粉身碎骨。孔子那被后世奉为圭臬的金句:“己所不欲,勿施于人”,在这兵荒马乱的土地上显得如此苍白无力,如同一颗在冻土中沉默的金粒。为

点击展开查看全文

(审核:古月今人)

展开全文

APP阅读

特色专题

更多精彩推荐

历史指南

更多 >热门栏目

更多 >热门文章

更多 >

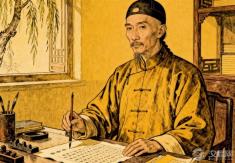

清朝最后的状元刘春霖,其试卷到底写了什么?

历史问答

“文字狱”的恐怖:清朝一桩“清风不识字”案,如何导致数十人头落地?

历史问答

北齐的“亡国妖女”冯小怜,她的一句“更杀一围”真能葬送一个王朝吗?

历史问答

清朝的“丁戌奇荒”,这场导致上千万人死亡的旱灾,真是人祸甚于天灾吗?

历史问答

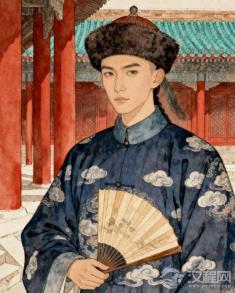

和珅倒台,嘉庆帝为何唯独放过了他的儿子丰绅殷德?是否与固伦和孝公主有关?

历史问答

古代打仗,粮草真的比军队还重要吗?

历史问答

古代“太医”给后宫嫔妃看病,真的需要“悬丝诊脉”吗?

历史问答

古代“漕运”作为经济命脉,是如何解决运输损耗和腐败问题的?

历史问答

唐朝人喝茶为什么要加盐、葱、姜、枣?他们觉得好喝吗?

历史问答

宋朝的“岁币”政策,真的是花钱买来的百年和平吗?

历史问答